Ein Mädchen führt ein normales Leben mit einem halben Gehirn. Ein Student erreicht mit fünf Prozent Hirnmasse einen IQ von 126: Liegt die heutige Neurowissenschaft komplett daneben?

Mathematiker gelten als Superhirne. Schliesslich muss man besonders klug und logisch begabt sein, um sich in der Welt der Formeln zurechtzufinden. Doch das ist auch fast ohne Gehirn möglich – ein erstaunlicher Befund des britischen Neurologen John Lorber, der sich auf Patienten mit angeborenen Hirnveränderungen spezialisiert hat.

Lorber hat den Fall eines Mathematikstudenten beschrieben, der «einen Intelligenzquotienten von 126 hat, beste Noten in Mathematik schreibt und sozial völlig normal ist. Doch hat dieser Junge so gut wie kein Gehirn.»

In der Hirnrinde fand sich statt der üblichen 1,5 bis 5 Millimeter nur eine knapp 1 Millimeter dünne Schicht Nervenzellen. 95 Prozent des Schädelraums waren mit Hirnflüssigkeit gefüllt. «Ich kann nicht sagen, ob dieses Gehirn 50 oder 150 Gramm wiegt. Aber es ist klar, dass es bei weitem nicht in der Nähe der üblichen 1,5 Kilogramm liegt», befand Lorber.

Der Student war zu ihm geschickt worden, weil sein Kopf etwas grösser war als üblich. So wie es typisch ist bei einem Hydrozephalus, der Vergrösserung der mit Flüssigkeit gefüllten Kammern im Gehirn.

Nachzulesen ist der Fall im Wissenschaftsmagazin «Science», Jahrgang 1980. Schon der Titel des Artikels dürfte damals die Leserschaft überrascht haben: «Ist Ihr Gehirn wirklich notwendig?» Lorber hatte über 600 Fälle von Hydrozephalus untersucht und kam zur Erkenntnis, dass «einige Patienten viel normaler sind, als sich aus ihren Hirnscans ableiten liesse».

Mit Blick auf den Mathestudenten wird im «Science»-Artikel auch gleich die entscheidende Frage gestellt: «Wie kann sich jemand mit einer grotesk verringerten grauen Substanz nicht nur ohne soziale Defizite zwischen seinen Kollegen bewegen, sondern sogar noch hohe akademische Leistungen erbringen?»

Quelle: PD (Pressedienst)

Rätselhaft: Einer Siebenjährigen aus den Niederlanden musste im Alter von drei Jahren das halbe Gehirn entfernt werden. Trotzdem spricht das Mädchen heute fliessend zwei Sprachen.

Auch Arno Villringer kennt solche Fälle aus der klinischen Praxis. «Ich erinnere mich an einen Patienten, der sich untersuchen liess, weil er Kopfschmerzen hatte oder etwas in dieser Art», sagt der Direktor der Abteilung Neurologie am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. «Als ich sein Computertomografiebild sah, war gleich klar, dass er fast kein Gehirn hatte. Ein unglaublich grosser Hydrozephalus und nur ganz schmale Streifen Hirnrinde. Der Mann lebte ein unauffälliges Leben, das war eine Zufallsentdeckung.» Villringers Folgerung: «Offensichtlich kann man mit vergleichsweise wenig Gehirn schon sehr viel leisten.»

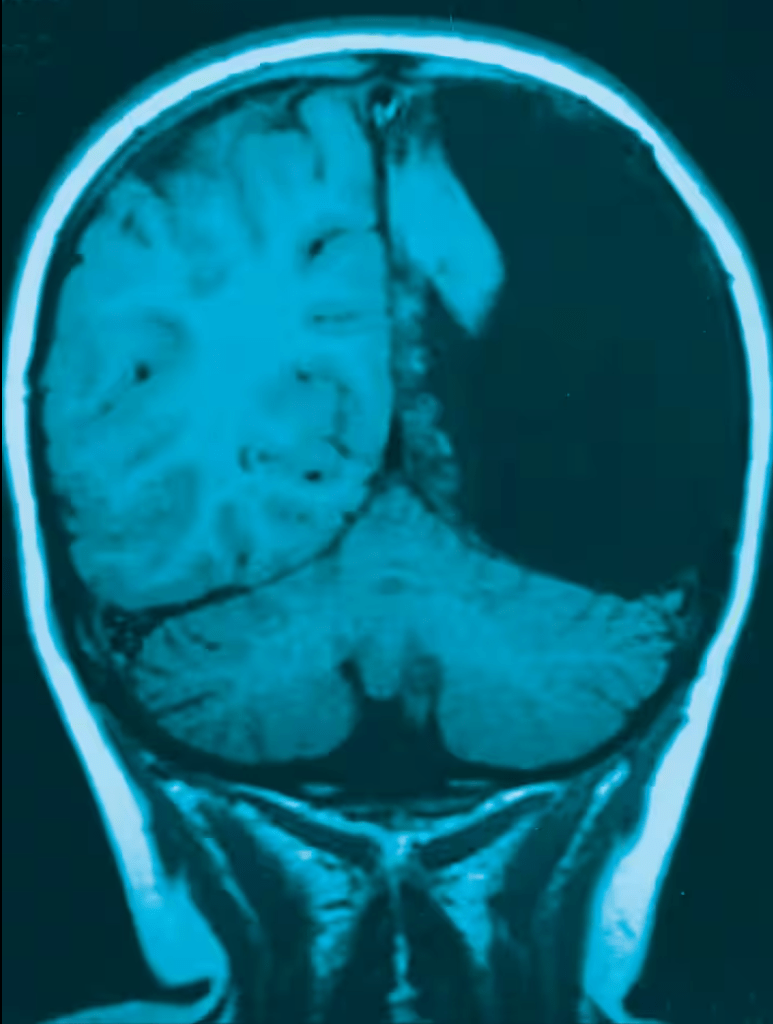

Selbst mit nur einer Hirnhälfte lässt es sich bisweilen normal leben. Das belegt die Fallstudie «Ein halbes Gehirn» von Johannes Borgstein und Caroline Grootendorst 2002 im Fachblatt «The Lancet». Die Mediziner vom Unispital Rotterdam zeigen darin die Magnetresonanztomografie-Aufnahme des Schädels einer Siebenjährigen.

Ihre linke Hirnhälfte fehlt. Chirurgen hatten sie dem Mädchen wegen einer chronischen Gehirnentzündung mit schweren epileptischen Anfällen entfernt, als es drei Jahre alt war. Welche Folgen hatte diese Hemisphärektomie? Es ist kaum zu glauben: So gut wie keine.

Vier Jahre nach der dramatischen Hirnoperation spricht das Mädchen fliessend zwei Sprachen, entwickelt sich bestens und lebt ein normales Leben. Die durch die Grunderkrankung verursachte halbseitige Lähmung ist verschwunden. Zurück blieb einzig eine leichte Verkrampfung in einem Arm und einem Bein.

Video: Das Mädchen mit dem halben Hirn

Ein weiterer faszinierender Fall aus den USA: Cameron Motts Leidensweg begann mit drei, als sie an einer Hirnhautentzündung erkrankte. Im siebten Lebensjahr entfernten Ärzte ihr die rechte (nicht dominante) Hirnhälfte. Vier Wochen nach dem Eingriff ging und sprach das Mädchen aus Jamestown, North Carolina, wieder.

Wie sich der Körper anpasst

Die Entfernung einer Gehirnhälfte ist oft der letzte Ausweg, um schwerste, bisweilen tödlich verlaufende Formen der Epilepsie zu behandeln. Sie wird seit den achtziger Jahren immer häufiger durchgeführt. Denn die Folgen sind für die Patienten in der Regel viel weniger dramatisch, als es eigentlich zu erwarten wäre.

Die nächstliegende Erklärung, warum selbst schwere Abweichungen der Gehirnanatomie ohne grosse Folgen sein können, ist die Neuroplastizität, die Anpassungsfähigkeit des Gehirns. Andere Hirnstrukturen können einspringen, wenn die eine Hirnhälfte entfernt wird wie bei der Hemisphärektomie. Sie kompensieren den strukturellen Ausfall. «Gerade bei Hemisphärektomien kommt zum Tragen, dass es ja eben zwei Hirnhälften gibt. Im Grunde genommen ist ja alles auch in der anderen Hirnhemisphäre angelegt», sagt Neurologe Villringer.

Zu einfaches Erklärungsmuster ?

Dass sich Hirnzellen neu verschalten und gar das Leben lang neu bilden können, sind zentrale Erkenntnisse aus den neunziger Jahren, der «Dekade des Gehirns», wie die US-Regierung das Jahrzehnt getauft hatte, um die Neurowissenschaften zu popularisieren. Noch bis in die achtziger Jahre war man davon ausgegangen, dass alle Nervenzellen bereits bei Geburt angelegt sind, das Gehirn bloss noch ausdifferenziert wird, und dass Hirnzellen im Verlauf des Lebens absterben.

In den letzten Jahren ist Neuroplastizität allerdings zu einem arg strapazierten Universalargument geworden, um psychologische Phänomene biologisch zu erklären. Wieso wirken Psychotherapien? Neuroplastizität! Wieso tut Meditation gut? Neuroplastizität! Wieso lernen Kinder in einem stimulierenden Umfeld besser? Neuroplastizität!

Selbst die Wirkungsweise von Antidepressiva wird mit dem Argument neuroplastischer Veränderungen erklärt, weil sich alle anderen Hypothesen als nicht haltbar herausstellten.

«Offensichtlich kann man mit vergleichsweise wenig Gehirn schon sehr viel leisten.»

Arno Villringer, Direktor der Abteilung Neurologie am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig

Wie genau neuroplastische Veränderungen im Gehirn vor sich gehen, ist allerdings erst auf der unteren zellulären Ebene gut untersucht: «Auf der Stufe von Geweben kann man strukturelle Veränderungen im Zeitraum von Minuten bis Stunden gut nachweisen. Das wurde vor allem in Tierversuchen zum Lernen gut untersucht», sagt Arno Villringer.

Auch vom Nervensystem ausserhalb des Gehirns und des Rückenmarks weiss man, dass sich ein verletzter Nerv komplett regenerieren kann. Das ist oft sogar über viele Zentimeter hinweg möglich, wenn der Nerv «weiss», in welche Richtung er wachsen muss.

Beim Gehirn hingegen ist das Verständnis neuroplastischer Prozesse bestenfalls ansatzweise vorhanden. Deshalb eignet sich der Begriff der Neuroplastizität gut als unangreifbares Argument. Solche Behauptungen lassen sich zwar nicht konkret beweisen, aber eben auch nicht widerlegen.

Die Tatsache, dass man bisweilen auch mit schweren Hirnanomalien gut leben kann, stellt noch etwas Weiteres infrage: Wie sinnvoll ist es, mit moderner Bildgebung Prozesse im Hirn lokal zu verorten? Dabei waren es doch gerade diese beeindruckenden bunten Hirnscanbilder, dauerpräsent in allen Medien, die die Begeisterung für die Neurowissenschaften in den letzten Jahren beflügelten. Endlich, so dachten viele, kann man dem Gehirn direkt bei der Arbeit zusehen.

Die Forscher sind sich nicht einig

Aber wie sinnvoll ist es, mit Tomografie im Gehirn nach spezifischen Aktivierungen während einer Denkaufgabe zu suchen, wenn man diese Aufgabe offensichtlich auch mit nur einem halben Gehirn lösen kann? Mit der Sichtweise, dass bestimmte Hirnareale oder Netzwerke spezialisiert seien für bestimmte Aufgaben, kann es also nicht weit her sein. Besonders dann nicht, wenn es kognitiv anspruchsvoll wird. Zum Lieben, Lügen oder Glauben braucht es einfach das ganze Gehirn.

Auch unter den Neurowissenschaftlern herrscht Uneinigkeit, was die grundsätzliche Funktionsweise des Gehirns angeht. Die einen sind davon überzeugt, dass das Bewusstsein aus dem komplexen Zusammenspiel multitaskingfähiger Hirnnetzwerke entsteht. Andere wiederum beharren auf dem Ansatz, mentale Funktionen liessen sich spezifischen Hirnregionen zuordnen und mit bildgebenden Verfahren messen.

…

Der ganze Artikel ist zu finden unter:

https://www.beobachter.ch/gesellschaft/forschung-es-geht-auch-fast-ohne-hirn

Quelle: beobachter.ch

Bildquelle: PD Pressedienst

Kommentar verfassen

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.